2019年4月の記録として掲載します。

数年前から家庭菜園をやっておりますが、あまりマメな方ではないので、水やりとか温度管理とか実入りの状況など毎日、コツコツとできません。(汗

億劫な私でも自分が育てた(ほったらかした)おいしい野菜が食べたいと思い、IOTを駆使してなんとか管理できないか?を形にしてみました。

基本的な機器は「Raspberry Pi」を外に置いて管理をさせています。

2018年設置開始

2017年最初に悩んだのは下写真のRaspハウス(Raspberry Piが入った箱)とネットワークでの接続方法です。

当初、無線LANではなく有線LANで接続しようと考えました。というのもRaspハウスへ給電しないといけなかったので家の外コンセントを使い、PLC機器(Power Line Communication:電力線データ通信)でRaspハウスへ接続させました。

接続の実験は成功したので、次に以下の情報をこなすようにプログラムを組みました。

・温度

・湿度・土壌水分量

・CPU温度

・土壌水分量

・朝昼晩の各野菜への写真撮影・ブログへの自動投稿

この接続方法、Raspハウス内のPLC機器も相当な熱を発するため、FANで冷却しても冷やしきれず固まる状況が続きました。また寒い時期はいいのですが、真夏になると気温上昇(36度位)に伴い、Raspberry PiのCPU温度(60度位あったかも知れません)も上昇して突然、通信の途絶、でハングアップしました。

ということで・・・・PLCを使った有線LAN接続は逢えなく断念しました。

大まかな装置の内容です。

・Raspberry Pi(本体)B+

・専用の赤外線カメラユニット

・専用のPi-Pan Pan-Tilt Kit(カメラのサーボモータキット)

・センサー(温度、湿度、気圧)BME280

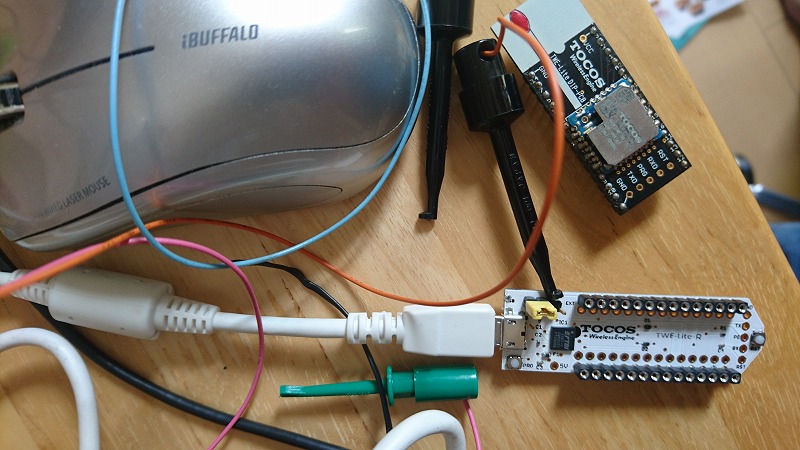

・TOCOS ToCoStick(USB接続の無線LANで土壌センサー情報収集用)

・土壌の湿度計測のための永久給電ソーラー可動式自作子機

FANについてですが、3V程度で回る小型のFANを買いはしましたが、それを付けても真夏の冷却が追い付かなかったので、家に捨てないでとってあったパソコンのCPUFAN5V用のものをRaspハウスに内蔵しました。

左の横についてるものは、温度、湿度等のセンサーBME280です。

日経Linuxに載っていた記事を見つつ、太陽光のみで発電し土壌の水分量を送信するユニットを作成しました。丁度いいサイズのタッパーケースがあったのでそれを使いました。

これは、ROMに土壌水分量の数値を検出した際に、発電量との兼ね合いを見てどの位の頻度で情報を送信するとかをROMに書き込んでいます。

2019年安定運用

昨年の失敗があったのでネットワーク接続は無論、無線LANで構成することとしました。

追加・変更

・PLANEX GW-USNANO2A 無線LAN子機 (USB) 11n/g/b 150Mbps

・Raspberry Pi Camera Board element14

今の無線LANは室内から庭までバリバリ届きます。ひと昔前の無線LANルータとはえらい違いです。

箱内温度については、白い箱と言えど直射日光をもろに浴びると箱内の温度が上昇するので、同じく100均で買ったクリアファイルの側のみ使って屋根をこしらえました。

鳥小屋と勘違いして巣を作られないか?と心配しました。(汗

下側にある透明の箱はラピュタのようなお釜ではなく、サーボモータ付きのカメラが入ってます。

突然開いて・・・人がゴミのようだとはなりません。(笑

2018年は赤外線カメラを使っていましたが、昼間の写りが悪いのと、さほど夜間もきれいに取れないので、普通の「専用のカメラユニット(Camera Board element14)」にしました。赤外線カメラと比べると画質がいいので全然いけてます。

このサーボが指定時間になると決まった場所の複数の野菜に向いて写真撮影します。

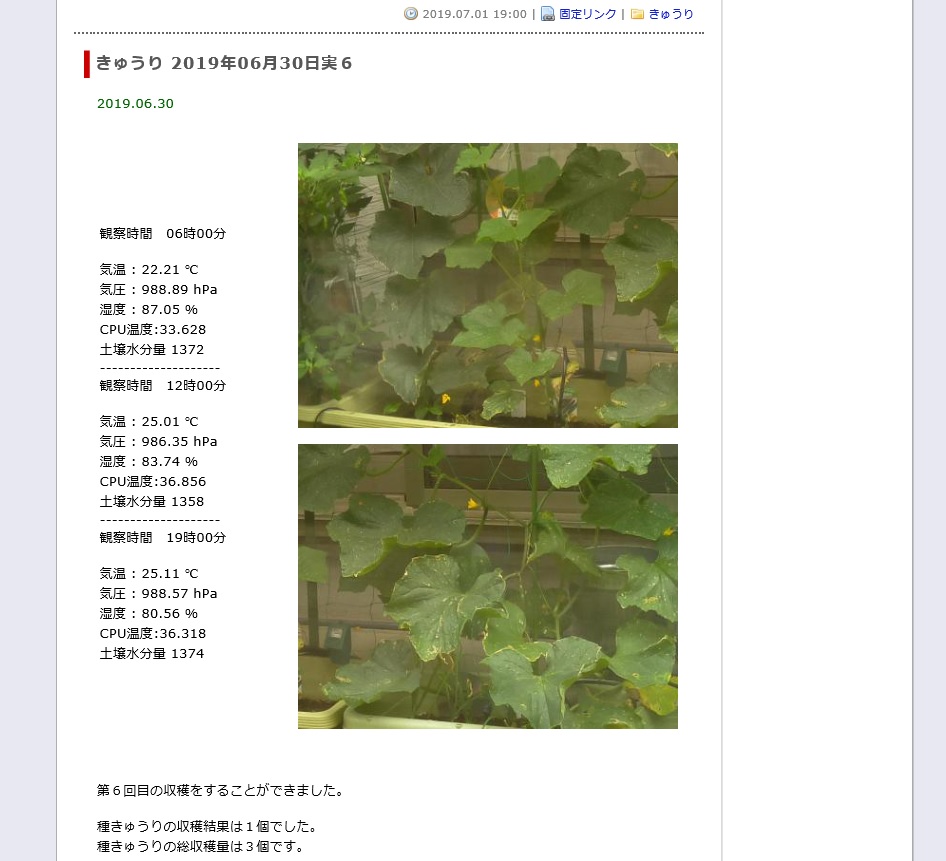

肝心なプログラムですが、Pyson、Perl、シェル、PHPを駆使して06:00、12:00及び19:00に各種センサーの値とその時の写真を収集して掲示するようにプログラミングをしました。

送信は、指定時間に無線LANルータ側のWi-Fiが自動でONとなり接続が数分間可能となります。そのタイミングでRaspberry piからデータを送信します。(セキュリティを厳密にした設定です)

CPU温度は、Raspberry Piの温度です、あまり高温になるとオカシクなるので監視をしています。それと、土壌水分量は上記のソーラー稼働送信ユニットから送信される水分レベルになります。これにより雨が降ったのか?とか水やりがシッカリ出来ているのか?などが土壌の状況が分かるようになります。

以前、高い気温の日に細いチューブホースが水圧で外れてしまった時も、この土壌水分量の値で水が散水されなかったのが解りました。

その日の天気データはリアルタイムとは行きませんが、統計データなので次の日に気象庁のホームページからプログラムにて自動でデータを引っこ抜いてこちらのブログへ自動で追記させています。

天気のデータを収取できれば、その時間帯は雨が降ってたのか?とか日照時間がどのくらいあったのか?が分かりるので生育具合の写真と照合させれば、なにか?育成の参考となるかも知れません。

まとめ

2019年は安定的に数か月の間、野菜が枯れるまで動かすことができました。

葉が伸びると写真に入りきれないので、それが困ったところです。あと、離れた箇所からとっているので苗が小さい時など、寄った写真が取れません。

Raspハウスは台風でも結構丈夫で平気でした。あっ・・・でも白い屋根が多少剥がれたかな・・・・

こんどは、このWordPressと連携したいと思っています。